歲月在郭宏光臉上刻下滄桑,卻從未磨去他眼中的堅定。

郭宏光在向記者講述過往。

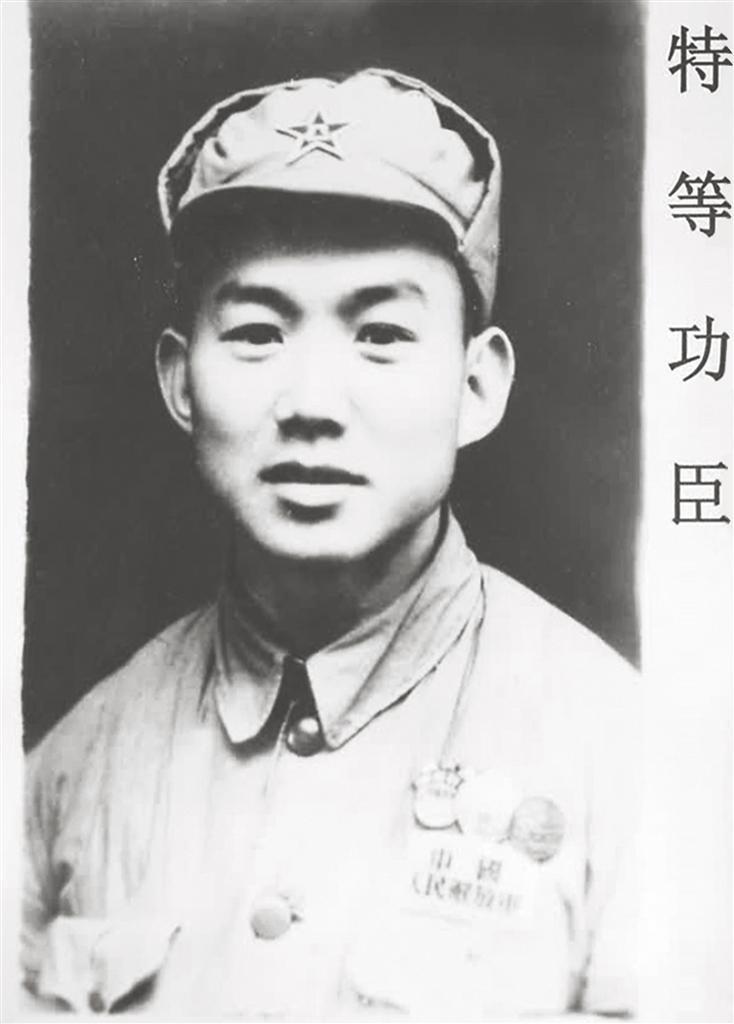

這張被郭宏光藏在角落的黑白照片,定格了他作為“特等功臣”的青春模樣。

得知有記者來訪,98歲的郭宏光早早便候在了銀川市西夏區自家小院的門口。講起當年的戰斗故事時在笑,分享親手栽種的南瓜時也在笑,年近百歲的老人滿面春風,舉手投足間燦若朝陽。那平靜而爽朗的笑容背后,是驚濤駭浪般的戰斗人生。

共產黨從火坑里救了我

郭宏光人生記憶里的第一個畫面,是母親孱弱的肩膀。兩三歲時,母親背著他沿街乞討,地主放出惡犬沖他們狂吠,母親一只手攥著棍子趕狗,一只手緊緊護著他……

郭宏光出生在原山西省高平縣任家莊,一個窮得揭不開鍋的莊戶人家。炕上沒有被褥,一家人睡在谷草上,頭底下枕的是磚頭。母親枕的那塊磚,因為年深日久,磨得發亮。那塊發亮的“枕頭”成了他此生對母親漫長思念中最常想起的物件。

日本侵略者打來后,日子更難。“父親餓死,母親去世,哥哥被五塊錢賣給地主家,結果錢沒拿到,人也沒了下落。”郭宏光回憶,他的小妹妹出天花夭折了,自己則被送到姥姥家寄養,跟著舅媽要飯。“后來我打聽到,我的哥哥參加八路軍太行部隊時犧牲了,一家人只剩下我一個。”

七八歲時,郭宏光就下煤礦給地主干活。1941年,日軍掃蕩,礦主跑了,八路軍接管了煤礦,有過挖煤經驗的郭宏光留在煤礦帶領生產班干活,也是從這時起,他加入了八路軍山西青年抗敵決死隊,參加了工會。當時,一位名叫宋云東的八路軍指導員很欣賞郭宏光,介紹他入黨。可第二年,宋指導員在戰斗中犧牲了,沒人能證明郭宏光的黨員身份。

“我當時想,只要不影響我參加革命,入黨時間晚兩三年沒有關系。”直到1945年3月,郭宏光正式成為八路軍129師的一名戰士,才重新登記入黨。

“共產黨從火坑里救了我,我永遠忘不了共產黨!”郭宏光說,他用一生報答著黨的恩情,“吃苦在前,享受在后;沖鋒在前,撤退在后;重傷不哭,輕傷不下火線。”這句話,成了他一生的信條。

深藏功與名的特等功臣

郭宏光個子不高,扔手榴彈扔不遠。別人能扔五六十米,他最多能扔三四十米。可每次反沖鋒,他都搶著上,“我是黨員,打仗要沖在前面,撤退要走在后面。”

他曾隨部隊奔襲三天三夜,直追到沁河以東,截俘史澤波;也曾投身于臨汾戰役,與戰友們一道將胡宗南麾下所謂“天下第一旅”打得灰飛煙滅。上百場大小戰役,鑄就了他傳奇的一生。

1946年夏天,晉冀魯豫野戰軍攻打洪洞城。城墻又高又厚,戰士們架梯攀爬,一個接一個被打了下來。為了爭著登城,郭宏光和洪趙支隊一位名叫范紹文(音)的民兵爭起來。范紹文說:“我要登城,我娘就住在洪洞縣城里,我打進去就能見到我娘了。”郭宏光把他攔下:“讓我去!如果你犧牲了,你就見不到你娘了,但我無牽無掛。”說著,他冒著炮火攀上梯子。拼死阻擊敵人火力時,只覺得脖子濕透,低頭一看,鮮血已經染紅前胸和衣襟。原來登城時,炮彈碎片打進了他的脖子左側。

洪洞縣城最終被拿下,郭宏光活了下來。后來,范紹文帶著他回家見父母,兩人結下深厚的革命友誼。

1946年底呂梁作戰,郭宏光隨部隊追擊閻錫山的部隊到了汾西。正值深冬,天寒地凍,雪厚得沒過腳踝,鞋襪凍在一起,脫都脫不下來。一次戰斗,郭宏光帶領的班只剩12個人。“敵人炮彈打來,犧牲兩個,負傷一個,我們剩下的人打到彈盡糧絕。”郭宏光回憶起慘烈的場景,仍感到心痛不已。敵人見他們不動,一支20多人的小隊沖了上來。郭宏光帶著戰友躲在壕溝里,把最后一點炸藥捆在一起,拉長引線,等敵人靠近后引爆。戰斗結束,撤退時全班只剩6個人。

夜里查崗,郭宏光發現小戰士邱水明在睡夢中蹬開被子,喃喃喊道:“班長,國民黨打來了!”原來,他在做噩夢。郭宏光輕輕為他掖好被角,驀然驚覺,“他還是個13歲的孩子啊。”可惜,不久后淮海戰役的炮火吞沒了這個小小的身影。

經歷戰火淬煉,郭宏光曾得到很多榮譽,但他卻將那些獎章深藏箱底。家中唯一能“泄露”榮光的,是桌上那張寫著“特等功臣”的老照片,靜默不語,印證著渡江戰役中他立下的赫赫戰功。

然而,當年的慶功大會他卻未曾出席。他領回了那件為功臣特制的白襯衣,卻將上面寫著“特等功臣”的紅布條悄悄撕去,又將殘留的紅印仔細洗凈,才肯將它穿上身。

記者追問緣由,老人的回答樸素而滾燙:“我不敢穿。那功勞是犧牲的戰友用命換的,是共產黨帶領人民打下來的,我一個人,怎么敢當特等功臣。”

年近百歲仍要改變世界

后來,郭宏光又參加了兩廣戰役、云南剿匪等斗爭,也曾4次出入朝鮮戰場。1964年,他轉業來到艱苦的西北地區,在銀川橡膠廠任副廠長。

當時,橡膠廠的工人大多來自外地,家屬是異地農村戶口,糧本上沒有他們的口糧。郭宏光發現這個問題急在心里。為了解決工人家屬的吃飯問題,郭宏光和同事到北京找相關單位爭取。1967年1月,在現在西夏區原軍馬場附近開辦起農場,帶領52戶工人家屬扛起鋤頭墾荒種地。

“我們開出了3000畝地,一年能收13萬斤糧食。”回想那段歲月,郭宏光語氣里仍帶著自豪,“農場留下5萬斤作口糧和飼料,剩下的8萬斤全都上交給了國家!”

1988年,郭宏光覺得自己“文化水平不高,但力氣還有”,于是決心繼續開荒。他帶著老伴、岳母和3個子女,白天上班,晚上開荒。如今老人安度晚年的這座小院,正是當年全家人一鋤一鎬,親手開墾出來的家園。

“馬克思在《關于費爾巴哈的提綱》里面說,‘哲學家們只是用不同的方式解釋世界,問題在于改變世界’。我參加革命是改變世界,我在農場開荒種地,也是改變世界。”郭宏光說。如今,他不愿成為兒女的負累,一個人堅守在農場,拿著曾經挖戰壕用過的洋鎬,繼續與土地打交道。

“我老了,不能再為國家多做點事,心里慚愧。”臨別時,老人握著記者的手說,“時代的重任,責無旁貸地落在你們身上了。”(記者 王鼎 馬麗 李宏亮 實習生 樊家宜 文/圖)